di Luca Palladino

“No more fuckin Rock ‘n’ Roll!”

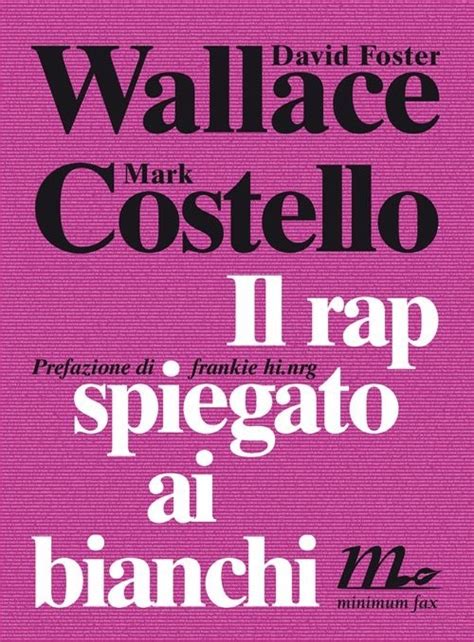

La scorsa settimana non stavo bene in Italia, precisamente vicino alla città di ***. Frattanto che stavo male, sono andato a sbattere nelle parole di Mark Costello e David Foster Wallace, ossia nel loro saggio Il rap spiegato ai bianchi, pubblicato da una casa editrice che si chiama Minimum Fax.

Il libro su cui sono incappato riposava in una piccola libreria privata, e forse non aveva per niente voglia di finire tra le mie mani; purtuttavia ci è finito, cosicché, sfogliandolo, sono venuto a conoscenza del fatto che i due autori si chiedono per quale motivo, cioè per quale assurda circostanza, condividono una sfrenata passione per quel certo tipo di musica, o meglio “anti-musica”, chiamata rap: una musica nera fatta da e per gente nera, una musica del ghetto fatta da e per gente del ghetto. Cosa c’entrano, in effetti, i due autori, i quali si autodefiniscono yuppie “consumatissimi consumatori”, con questo tipo di musica cazzuta e nera chiamata rap?

Questo libro, scritto nel 1989, prova a spiegarlo. “Il rap spiegato ai bianchi” è una virtuosa analisi sulla scena rap americana degli anni ’80.

I due autori, affetti da una rara perspicacia, notano che il rap è campionamento, è elettronica, è tecnologia, è scratchare fino al parossismo, è erezione, è parola rappata, è rima, è vera poesia, è arte, ed è soprattutto ghetto, ossia esclusione sociale, disuguaglianza economica, povertà. Si rappa per uscire dal ghetto, si rappa per fare soldi soldi soldi, si rappa per consumare consumare consumare, si rappa per Esistere: qui e ora (la musica rap “non conosce il tempo futuro” ma solo il tempo presente).

I rappers non ci pensano nemmeno a ribellarsi al sistema capitalistico che li ha rinchiusi nel ghetto, al contrario lo venerano e lo pretendono. La scena rap rifiuta certi temi come la riconciliazione, la pace, la fede, la spiritualità, la speranza, cari alla tradizione musicale americana, e non solo. La scena rap disprezza “l’ipocrisia speranzoide” dei bianchi. L’ipocrisia, per esempio, dell’etica del lavoro; l’ipocrisia di cambiare il sistema che governa il mondo; l’ipocrisia di aver bisogno dell’Altro per essere felici, come ce la menano le love songs. Nella musica rap vi è una non troppo velata rivendicazione a consumare, i rappers reclamano il diritto al consumo. Per farcela il rapper ha solo bisogno di un foglio di carta e di un campionamento e di una comunità e di se stesso: una autoreferenzialità della madonna dove l’Io non è più il più lurido di tutti i pronomi.

Il firmamento di questa musica sta sia nella parola rappata che nel campionamento: il solo fatto di pensare di prendere in prestito delle basi musicali di altri senza autorizzazione e rapparci sopra, a me sembra un atto d’incredibile vivacità: il toccasana dei toccasana, direbbe il Gaddus. Con il campionamento l’opera d’arte altrui non è solo fruibile passivamente ma pure attivamente.

Consideriamo per un attimo quanto segue: Schoolly D, nella sua canzone che si chiama Signifying rapper, nella quale narra di un regolamento di conti, ha campionato un pezzo dei Led Zeppelin e loro invece di ringraziarlo lo hanno chiamato in giudizio per tutelare la loro motherfucker proprietà intellettuale.

Eppure, se non era per Schoolly D chi se li inculava più i Led Zeppelin?

Campionare fa rima con riutilizzare e non con rubare, campionare fa rima con avanguardia e non con plagiare.

Se putacaso leggerete questo libro, vi imbatterete nella crew dei De La Soul e non avrete il tempo di cagarvi sotto, perché muoverete il culo al ritmo della loro musica e sarete accolti nella casa del signore senza nessun preavviso, poiché, se la memoria non mi falla, Cristo ha detto più o meno così: “Battitori di tempo io vi riconosco.”

Quanto a me, sono stato una favola tra queste pagine.