di Alessandra Banfi

di Alessandra Banfi

‹‹La poesia non frequenta la Psichiatria, si ferma sulla soglia.››

A pagina due mi sono ricordata delle patate.

La pentola era grande, l’acqua al livello giusto, le patate belle grosse.

Mi muovevo in cucina, ma l’attenzione era tutta per le voci in fondo al corridoio. Voci alte e piene di rabbia. In comunità tirava una brutta aria già dal primo pomeriggio. Non ero da sola, c’era anche la mia collega. Era lei a tenere sott’occhio la situazione. Poi è successo, ed è successo quando le patate erano ancora crude. Un putiferio, una bufera di imprecazioni e urla, rumori di cose sbattute. Mi sono catapultata in fondo al corridoio.

Mani che stringono, piedi che colpiscono, oggetti che volano. Il figlio contro la madre.

Ci siamo messe in mezzo – io e la collega – e il figlio, a un certo punto, si è anche dato una calmata. Per un attimo ci siamo illuse, vabbè, forse la smette, si è sfogato. Invece stava solo riprendendo fiato. Ha ricominciato a menare la madre più forte di prima. Mi si offusca la memoria, ma rivedo i suoi occhi sbarrati e la sua pelle color vinaccia. In testa un solo pensiero: ora ‘sto ragazzo scoppia, va in mille pezzi e muore. Non può resistere a questa pressione.

Poi è arrivata l’ambulanza. Il medico è apparso in salotto. Un angelo che porta pace. Non ricordo la sua faccia, ma era piena di luce, ne sono sicura. Un’apparizione mistica. Grazie dottore.

Le patate, intanto, sono diventate poltiglia. Un purè.

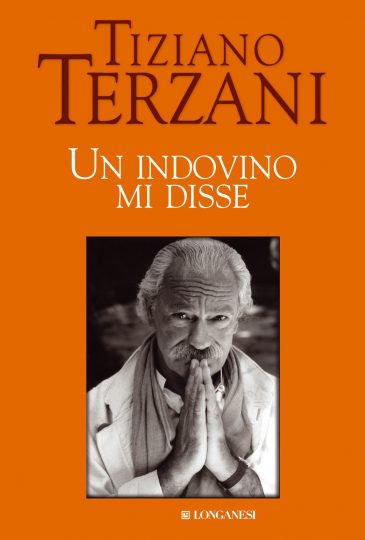

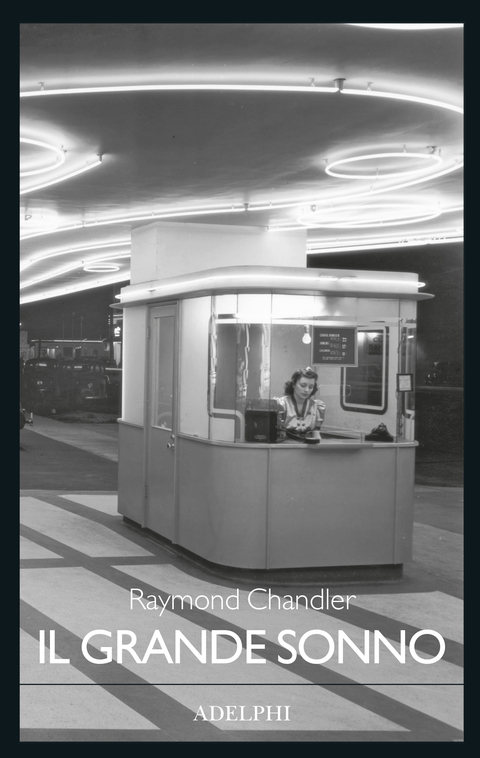

Leggo L’arte di legare le persone di Paolo Milone… rido, piango e penso a tutte le volte in cui ho provato (e provo) la paura di perdere il controllo e impazzire.

Se mi elenchi i sintomi di una certa malattia mentale nel giro di dieci minuti me li sento tutti. Non posso farci niente. La sensazione di essere un po’ matta mi passa solo quando incrocio qualcuno poco più matto di me e allora mi sento io quella normale.

Continuo a leggere ed è tutto così assurdo, a volte, che mi scappa da ridere. Ma quando finisco di ridere ho un sapore amarissimo in bocca.

D. non parlava con nessuno. Era bellissima, ma non lo sapeva, non lo vedeva. A letto, sotto due o tre strati di coperte, si sentiva in pace con il mondo.

M. mangiava poco e aveva così paura dell’acqua che non si lavava mai.

C. è saltato dopo. A saluti fatti. Aveva desiderato tanto quel posto in officina e poi, quando l’ha ottenuto, si è scombinato tutto.

Leggo e cerco di immaginare quello che si prova lavorando sulle urgenze psichiatriche. Ma non ci riesco, è troppo complesso. Io certe cose le ho sfiorate da lontano, non sono un medico, e in Psichiatria ci sono entrata solo un paio di volte per fare delle visite a dei ricoverati. Lì ho ascoltato i racconti bestemmiati di un tossicodipendente – “sono di casa, qui”, diceva lui – e quelli di un ometto così cordiale e delicato che fatico ancora adesso ad associarlo a quel reparto. E la ragazzina che camminava nel corridoio strisciando la punta dell’indice lungo la parete, prima da un lato, poi dall’altro? Mi ha fissata per tutto il tempo con uno sguardo pieno di meraviglia e un sorriso rigido.

Ciò che fa paura, a volte, fa anche tenerezza. E invidio chi capisce, chi sa comunicare, chi riesce a trovare lo spiraglio buono, il gesto adatto. Chi riesce a ricucire lo strappo, mettere una pezza, ricomporre i cocci rotti.

Guardo la sveglia, dovrei dormire ma non ne ho voglia. Fa freddo, eppure ho in testa il profumo dell’erba umida in estate. L’erba che fruscia di notte. Ho voglia di un prato e di un cielo.

Spengo la luce della camera. Spalanco la finestra. Sollevo la tapparella. Mi infilo sotto le coperte. Riesco a vederlo. Il cielo è quasi limpido. C’è qualche stella. Al prato invece devo rinunciare. Mi accontento e rido. Sono le 00.40 e non mi sento tanto normale. Ma chissenefrega. Stasera va bene così.

di Alessandra Banfi

di Alessandra Banfi

di Alessandra Banfi

di Alessandra Banfi

di Luca Palladino

di Luca Palladino