di Giovanni Di Prizito

‹‹[…] Eccoli, si abbracciano e iniziano la discesa, diretti alla vita che torna a scorrere, diretti a nuovi viaggi e nuove montagne da scalare, già consci che il mal d’Africa sarà sempre loro compagno.››

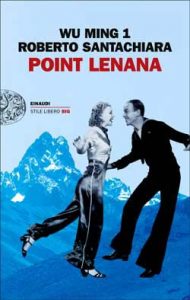

Mi trovavo sul Regionale Veloce 2276, il primo dei tre da Bologna ad Avigliana, cioè Val di Susa, il giorno in cui l’ho letto. Le sei ore e venti-tre minuti di viaggio mi sono parse fin dalla salita adatte alle cinquecento-cinquanta-due pagine più titoli di coda di Point Lenana, Giulio Einaudi Editore, 2013.

Point Lenana è un romanzo? No. Point Lenana è un saggio? Nemmeno. Point Lenana è una biografia? Non solo. ‹‹E dunque, che razza di libro è questo? […]›› Se lo sono chiesti gli autori, Wu Ming 1 e Roberto Santachiara. Me lo sono chiesto pure io, subito, alla prima fermata, Anzola dell’Emilia. ‹‹La visione ci confermò che l’ibridazione di saggistica e narrativa era la chiave più adatta per raccontare la nostra storia. Il nostro libro sarebbe stato un “oggetto narrativo non-identificato”›› hanno chiarito loro, gli autori, riferendosi al documentario Doppio sogno all’Equatore di Carlo Alberto Pinelli, ‹‹[…] dalla prima all’ultima pagina in bilico tra inchiesta storica e non-fiction novel››. E dunque, che razza di storia è questa?

Kenya, 1943. Felice Benuzzi, soldato italiano – triestino d’origine – e prigioniero di guerra nel campo inglese di Nanyuki, vicino Nairobi, insieme a due altri prigionieri, Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti, decide di evadere per scalare il Monte Kenya, arrivando dopo diciassette giorni sulla Punta Lenana. Compiuta l’impresa Felice e compagni tornano al campo e si riconsegnano agli inglesi. Prima nota. Sulla stessa punta i tre baldi giovani issano il beneamato tricolore. Seconda nota. Felice Benuzzi racconta questa storia in Fuga sul Kenya (1947), tradotto in inglese sotto il titolo di No Picnic on Mount Kenya, dove scrive della prigionia, dei giorni della fuga e del suo viscerale legame con la Montagna.

‹‹Ogni passo era una scoperta, un principio. Eravamo alla origine delle cose, quando i luoghi non avevano nome; ogni sguardo faceva scaturire dal nostro animo pensieri d’ammirazione, di gratitudine, di riverenza.››

Ebbene. Era chiara la natura, quanto meno sui generis, dell’accaduto. Altrettanto chiara era la mia voglia di capirci qualche cosa. Quindi. Chi era Felice Benuzzi? Un alpinista? Un irredentista? Un colonialista? Un fascista convinto? Un fascista pentito? Un italiano brava gente?

È successo all’altezza di Fiorenzuola, appena terminata la prima parte del libro, cioè quella dove gli autori presentano il lavoro, che ho cominciato a disseppellire la storia. Mentre il treno, storico in quanto tale, diventava macchina del tempo, io scavavo a mani nude, senza rendermi più nemmeno conto delle fermate, come se improvvisamente mi ci trovassi pure io in terra d’Africa, nel posto al sole a fare grande l’Italia, nel posto al sole a sognare l’Impero, nel posto al sole tra spose dodicenni – ‹‹¿dodici? ¡guarda che là è normale!›› – e maschi italici puro sangue.

Da Fiorenzuola in poi è stato tutto un assembramento di scalate, battaglie, guerre, conquiste, colonialismo, irredentismo, alpinismo, epoche e luoghi che Wu Ming 1 e Roberto Santachiara raccontano, con il loro ‹‹sguardo obliquo››, facendomele vedere per davvero le gesta italiche. In ordine cronologico. ‹‹1910-1930, Vienna, Trieste, la guerra, le montagne. 1930-1938, le montagne, i mali d’Africa, l’Impero. 1939-1946, la prigionia, l’armistizio, addio. 1946-1988, un homme considérable.››

Tra fermate assolate e matrimoni normali, sotto il fischio mai pago del treno mi sono ritrovato a sporcarmi le mani con il fango residuo del bel paese, a fare a pugni con le ‹‹tossine della retorica ufficiale››, a leggere di pulizie etniche, campi di concentramento, uso massiccio dei gas contro i civili, violazione di ogni diritto e convenzione internazionale, sempre nel posto al sole. Mi sono ritrovato, fermo a Torino Porta Nuova, convinto di stare a Tripoli, ma anche Adua, Addis Abeba, Misurata e Bengasi.

‹‹Il 23 dicembre, gli italiani hanno fatto uso contro le nostre truppe, nella regione del Tacazzè, di gas asfissianti e tossici, ciò costituisce una nuova aggiunta alla lista già lunga delle violazioni fatte dall’Italia ai suoi impegni internazionali.›› [Hailé Selassié, imperatore d’Etiopia, telegramma inviato alla Società delle Nazioni, 1935]

Più mi avvicinavo alla Val di Susa, più mi si parava dinnanzi, sbattuta per intero sotto agli occhi. Odorava di terra letamata appena bagnata, sterco, carne andata a male, ‹‹fieno ammuffito››, sangue fresco e gas di scarico. Quella storia, tutta italica, odorava di marcio. Quella storia faceva a pugni con tutte le altre storie.

‹‹Vidi scene raccapriccianti: la pelle degli etiopi si scioglieva, si rompeva, si sfogliava e veniva via lasciando la piaga aperta. Così era per i guerriglieri dell’esercito nemico come per le donne e i bambini (fortunatamente pochi) che vivevano in quei luoghi.›› [Generale Colombini sulla battaglia dell’Amba Aradam, 10-19 febbraio 1936]

Mentre quella di Felice Benuzzi, ormai all’aria aperta, appariva chiara. Uno dei tanti (quanti?) che tacitamente (quanto volutamente?) avevano appoggiato quel regime e da cui, altrettanto tacitamente, se ne erano allontanati, cercando la redenzione, il riscatto e forse la libertà, nella Montagna. Quindi. Felice Benuzzi, futuro ‹‹homme considérable›› del dopo guerra, futuro Console Generale a Berlino e poi Ambasciatore in terra d’Uruguay, chi è stato? Un alpinista? Un colonialista? Un irredentista? Un fascista convinto? Un fascista pentito? Un italiano brava gente? Un poco di tutto? Si può essere un poco di tutto?

Arrivato a destinazione, pettinato e in orario, la Valle mi ha abbracciato. Nei giorni successivi mi sono messo alla ricerca di foto, immagini e documenti su Felice Benuzzi. Volevo andare oltre i titoli di coda, volevo capirci qualche cosa di più, volevo continuare a viaggiare. Sentivo la necessità, che era anche urgenza, di proseguire la lettura, come se la storia non fosse terminata, come se certi libri non terminassero con le pagine di carta. Ecco, Point Lenana fa proprio così, non finisce mai.

di Robespierre Capponi

di Robespierre Capponi

di Robespierre Capponi

di Robespierre Capponi